文字と書のあゆみ

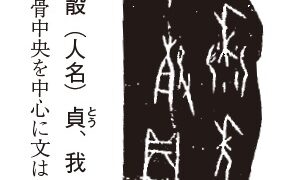

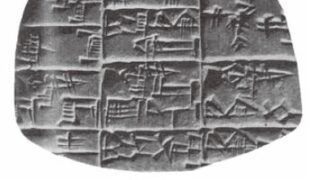

文字と書のあゆみ 文字と書のあゆみ ⑫最古の漢字 — 甲骨文(こうこつぶん)

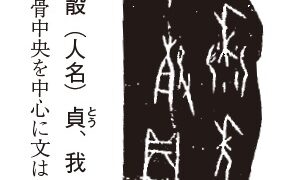

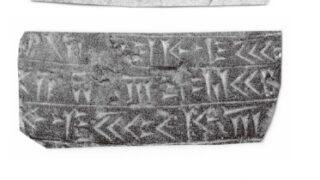

文字と認めるには文章が記せる事(つまり文字列)が必要で、今は3300年前・殷(いん)の甲骨文が最古の漢字とされています。1889年に王懿(い)栄、劉(りゅう)鉄雲が発見、後に河南(かなん)省安陽で大量に出土。亀甲や牛の肩胛(けんこう)骨等の...

文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ