文字と書のあゆみ

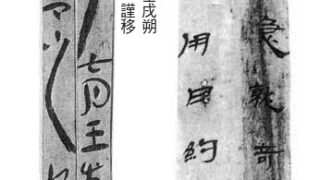

文字と書のあゆみ 文字と書のあゆみ ㉒木簡―漢代の実用書

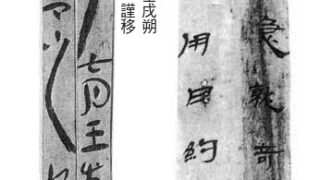

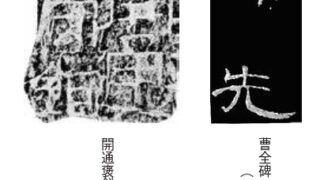

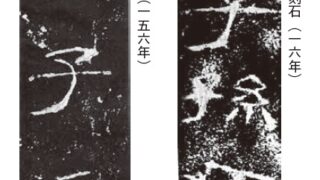

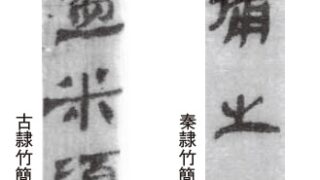

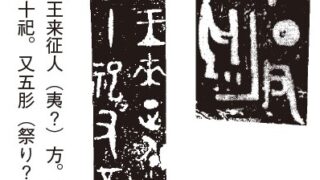

人類三大発明の一つとされる紙。後漢の蔡倫(さいりん)製造説も、前漢の出土品より改良説に。しかし紙は後まで高価でした。歴史に残す為の碑や刻石の外、実際に書かれたのが竹簡や木簡でした。㊀は三角柱の觚(こ)と呼ばれる敦煌出土の木簡。収筆の切れ味が...

文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ  文字と書のあゆみ

文字と書のあゆみ